Una de las reflexiones teológicas más fascinantes es la que se pregunta por la razón de la existencia del universo.

¿Qué es lo que podría mover a Dios a crear un universo en el que aparentemente existe otredad, separación e incluso sufrimiento y mal? ¿O por qué una divinidad, que es descrita como la perfección misma y como tal sin carencia alguna, habría de crear un mundo?

Un hadith islámico dice: “Yo era un tesoro oculto que quería ser conocido; por eso creé el mundo”. Mucho se ha comentado esta frase. Se ha sugerido que la Creación, que es también la limitación del absoluto, es, paradójicamente, una manifestación de la naturaleza ilimitada de la divinidad, una de sus infinitas posibilidades. Ibn Arabi comenta: “Él deseó ver Su propia esencia en un objeto global el cual, habiendo sido bendecido con la existencia, resume la totalidad del orden divino para que ahí Él pudiera manifestar Su misterio a Sí mismo”.

En el cristianismo generalmente se considera que el universo, siendo una creatio ex nihilo, es el acto supremo del amor de Dios que dona el ser, en su bondad excesiva, a lo inexistente -y lo dona constantemente, pues el mundo es también una creatio continua, una creación eterna, de la misma manera que en la vida intertrinitaria, en la perichoresis, el Padre, el Hijo y el Espíritu están compartiendo siempre su ágape-. El ser humano es quien recibe este regalo de belleza infinita -una invitación a lo trascendente en lo inmanente- y quien está llamado a aceptar el regalo de manera consciente, a decir “sí” a Dios, a la propuesta que hace la divinidad con la naturaleza entera para celebrar una boda al fin del tiempo. Teólogos como Eckhart o Dionisio entienden que fundamentalmente Dios es incognoscible y no se accede a una unión mística más que a través de una vía apofática, de un desconocimiento, de lo que se ha llamado luego una “docta ignorancia” o una “noche oscura”: un desandar, un desnudarse y desapegarse de todo lo creado. La divinidad es una “oscuridad brillante”, que trasciende el ser mismo, no es un ente más -ni siquiera el más poderoso- en una lista de entes, y aunque genera el mundo a través de un “poder extático supraesencial”, siendo la unidad de todas las cosas y el mismo impulso erótico que mueve a todos los seres, yace más allá de todo concepto y designación, por lo cual sería demasiado osado, si no absurdo, intentar sondear su raciocinio o proceso intelectual de creación.

La interpretación que generalmente se hace en el hinduismo es que la creación es la lila o el juego divino de Dios, que en su suprema creatividad expresa su esencia a través de la manifestación de innumerables mundos y seres que son su recreo y deleite, pues la divinidad es el Purusha, el supremo disfrutador del cosmos material. Generalmente se considera que la divinidad tiene tres atributos, una suerte de trinidad, Sat-Chit-Ananda: ser, conciencia y deleite. Esto nos permite entender que el universo está hecho para el deleite del ser que es conciencia absoluta. Y en el caso de los avatares, en la tradición vaishnava, éstos encarnan en el mundo para rectificar el dharma o proveer una vía actualizada al cariz del tiempo para que el ser humano pueda alcanzar lo divino, no del todo distinto a la idea patrística de que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. En el caso del bhakti de Krishna, como se expresa en la Bhagavata Purana y luego particularmente entre los devotos de la secta de Bengala (gaudía), el descenso de Dios al mundo es entendido ya no sólo como una rectificación moral sino como un deseo de experimentar el deleite del amor devocional. En el caso de Chaitanya, quien es considerado avatar de Krishna, esto se lleva a un condición radical: desear experimentar las deliciosas relaciones eróticas (no carnales sino espirituales) que las pastoras (gopis) de Vraja tuvieron con Krishna en el eón pasado, por lo cual el santo Chaitanya desciende no sólo como Krishna, sino en el modo erótico de Radha, su gopi preferida y shakti. De esta manera, al mismo tiempo Dios experimenta la máxima intensidad emocional de la devoción y por otro lado responde al clamor de sus devotos al brindar una base práctica -en imitación de Krishna-Chaitanya- para que los devotos experimenten la misma divinidad y se unan con Él o Ella. Notablemente, estos avatares suelen vivir una especie de amnesia divina por un cierto periodo (o de manera intermitente) al someterse almaya del mundo, sin embargo, ésta sumisión es descrita como voluntaria y como un acto de compasión a los devotos que con la pureza de su devoción magnetizan a la divinidad.

Para acercarnos más al punto de lo que quiero explorar aquí, veamos lo que dice Sri Aurobindo sobre la cuestión puesta al principio de este artículo:

Preguntas cuál es el principio de todo esto:

Y es esto…

La existencia que se multiplicó por sí misma

Por el puro deleite de ser

Y se proyectó en trillones de seres

Para que pudiera encontrarse a sí misma

Innumerablemente.

(Thoughts and Glimpses)

Esta frase conjuga tanto la noción clásica hindú de la razón de ser del universo como el deleite de la deidad, como una noción un tanto más esotérica y controvertida, de que la divinidad se encuentra a sí misma en el universo. Aurobindo no es precisamente ortodoxo dentro de su tradición (si bien es cierto que el hinduismo suele asimilar o cooptar la heterodoxia en vez de condenarla) e interpreta el cosmos dentro de una lógica evolutiva y dialéctica, cercana al pensamiento de Hegel con el que tenía varias similitude. Su conocida máxima dice: “La materia es vida encubierta; la vida es mente encubierta; la mente es espíritu encubierto” (espíritu que es supramental o supraconsciente). Y vemos aquí un proceso de desvelamiento progresivo o síntesis del espíritu absoluto, a la Hegel. El mismo Aurobindo interpreta el famoso himno de la creación del Rig Veda 10.129 diciendo que el Uno que desea y que con su ardor crea el mundo, no es actualidad pura (como en Aristóteles) sino potencia inmanifiesta, es decir, un potencial ilimitado de ser que al limitarse y generar el universo entra en un proceso de evolución que no es más que la materialización del espíritu (simbolizada por el Dios que se sacrifica), con su inversión o regreso a su causa, y entonces también una espiritualización de la materia (que es simbolizada por la reconstitución del Dios en el sacrificio que realiza el hombre, sacrificio que reocurre internamente en el yoga).

Esto puede leerse también como un proceso a través del cual la divinidad se hace completamente consciente de sí misma. El universo como el cuerpo en el cual Dios se hace consciente de su propia naturaleza divina. Ahora bien, esta lectura es un tanto polémica, pues implicaría que la divinidad no crea el mundo como una decisión libre y consciente o por puro exceso de su bondad, sino que el mundo es su conciencia, o al menos el transito o síntesis de un potencial de conciencia hacia una actualización de esa conciencia, o un hacer consciente el inconsciente, siendo la divinidad el Yo del Universo. Esto se relaciona fácilmente con la idea de Hegel de que Dios se hace consciente en la conciencia de los individuos y la historia es la manifestación y el desdoblamiento del espíritu que se va integrando cada vez más, hasta, como si fuere, despertar y autorrealizarse absolutamente.

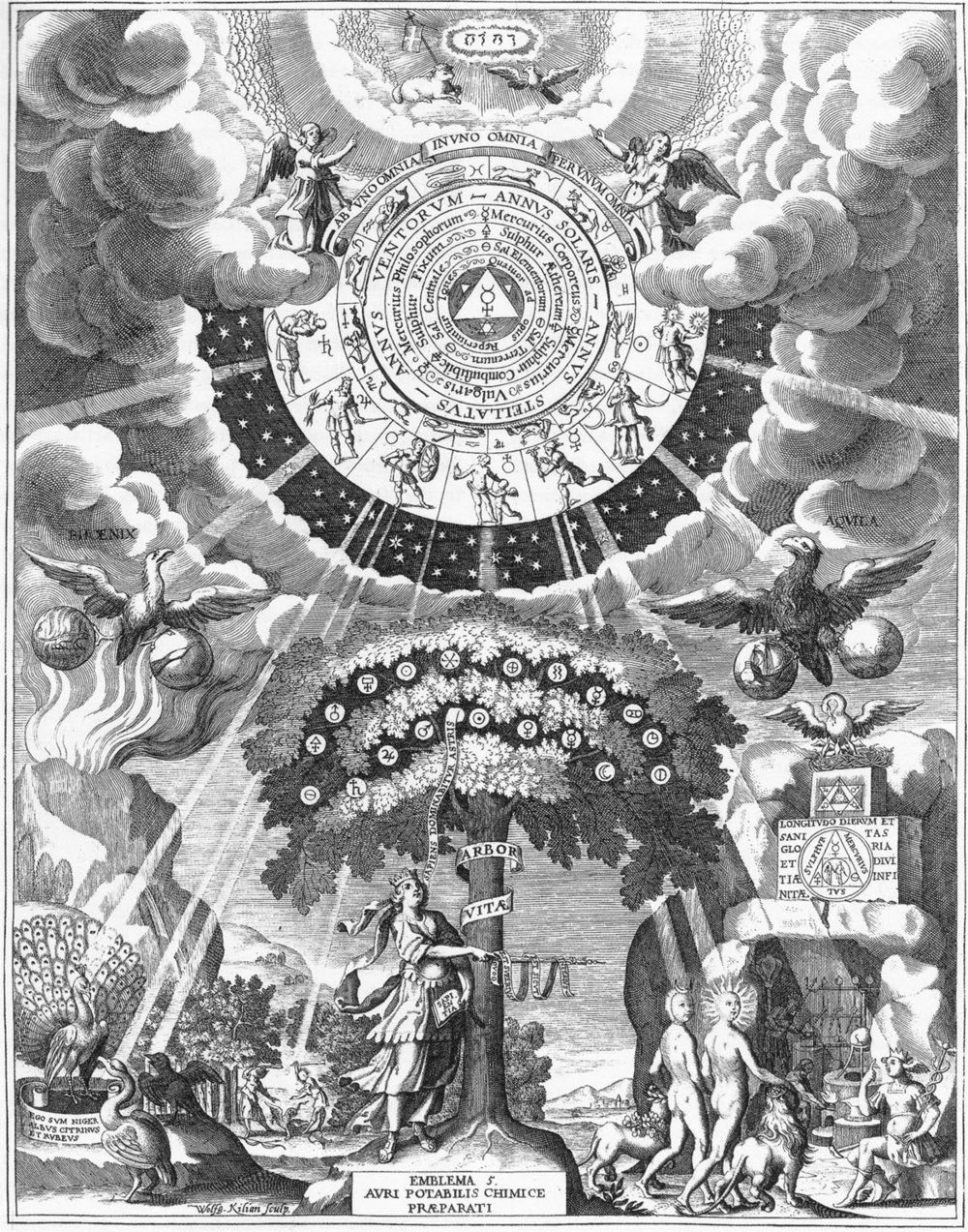

Ciertamente Hegel puede leerse (en una de las múltiples lecturas que admite su pensamiento) como un pensador gnóstico, algo que comparte con Carl Jung, el psicólogo suizo que llevó en gran medida las ideas de Hegel y Schelling (aunque hurgando también en la tradición gnóstica y alquímica) a un aspecto psicológico y teúrgico. De la misma manera que el Espíritu empuja, por una tensión inherente por hacerse consciente en la historia y crea la cultura (arte, religión y filosofía), un espíritu, que Jung llama el “arquetipo del sí mismo”, empuja en la oscuridad de la psique hasta manifestarse, haciendo una síntesis del inconsciente y la mente consciente que es una iluminación de todo lo que yacía en la oscuridad, incluso en el sentido bíblico, pues “una luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron”. Jung busca que la oscuridad comprenda la luz, que el arquetipo del sí mismo o Dios se haga consciente, que se produzca la iluminación de la conciencia, para lo cual la luz debe comprender a la oscuridad, lo que en su psicología se conoce como integrar la sombra.

Tal es el sentido del “culto divino”, es decir, del culto que el hombre puede prestar a Dios para que la luz surja de las tinieblas, para que el Creador se haga consciente de su creación y el hombre de sí mismo… El hombre, en virtud de su espíritu reflexivo, se ha destacado del mundo de los animales y demuestra, por medio de su espíritu, que la naturaleza ha puesto en él un elevado premio, y precisamente a la evolución de la conciencia. A través de ella se adueña de la naturaleza, al reconocer la presencia del mundo y confirmar en cierto modo al Creador. De este modo el mundo se convierte en fenómeno, pues sin reflexión consciente no lo sería. Si el Creador fuera consciente de sí mismo, no necesitaría ninguna criatura consciente.

(C. G. Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos)

El ser humano, entonces, está llamado a realizar una conjunción de los opuestos, un acto de alquimia simbólica en el que lo femenino y masculino, la materia y el espíritu, el inconsciente (los arquetipos) y lo consciente (el ego) se integran. Este es el proceso de individuación en el cual se recapitula -en un microcosmos-, el proceso de la creación del universo, pero también el mito de de la expulsión del paraíso (que es el brote de la conciencia individual) y la resurrección de Cristo (que es la individuación o síntesis del arquetipo del sí mismo). O, también, la deificación del hombre como la encarnación continua de Dios, lo cual es igual, para Jung, a su hacerse consciente. Jung reconoce a Heráclito (con su enantiodromía) como uno de sus antecedentes y por supuesto nos habla de que encontró confirmación de sus ideas en la tradición alquímica, poco o nada nos dice de su similitud con Hegel o con Böhme (a quien cita, pero no como una inspiración directa de su teología psicológica).

Como ya fue sugerido, podemos encontrar, aunque no usando la palabra “inconsciente” obviamente, esta misma idea bajo ciertas lecturas de una mística apofática cristiana y neoplatónica, en el sentido de que Dios es incognoscible, simple y supraesencial, y por lo tanto no puede ser aprehendido conscientemente ni él mismo ser consciente, pues la conciencia implica diferenciación o individuación, ser consciente de otro objeto, de lo que Heidegger llamó lo óntico, y Dios no es una “cosa” o un “ser” entre otros seres. Pero esta noción que será central igualmente para Hegel como para Jung se empieza a formular dialécticamente en Jakob Böhme, quien fuera tan influyente entre los pensadores del idealismo y el romanticismo alemán. Böhme fue un humilde zapatero que vivió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII y que tuvo una serie de experiencias místicas que lo impulsaron a dejar una obra altamente original, acaso llegando a algunos de los mismos “abismos” metafísicos que el neoplatonismo y la teología apofática, pero sin tener contacto con estas doctrinas. Böhme está muy lejos de ser un pensador sistemático y su prosa es famosamente enigmática aunque no sin tener una gran fuerza poética y una intuición mística difícil de igualar, así que se presta a diferentes lecturas, y en algunos pasajes parece decir que la divinidad descansa en su propia sabiduría por la eternidad. Aun así habla de Dios como un abismo (Ungrund) inaccesible e incognosible y algunos dirían inconsciente. En su propio abismo, “Dios no conoce lo que es. Pues no conoce principio y nada como sí mismo, y tampoco final” (Aurora, capítulo 23). En este abismo se produce una especie de hambre o anhelo de “darse y mostrarse a sí mismo”. Este deseo se convierte en una especie de tormento divino que altera la pureza de la deidad, pero paralelamente a este deseo, a veces traducido como “ira divina” (identificado con el Padre), se produce un deseo de regresar al estado de unidad y deleite de la deidad y ese es el amor divino (identificado con el Hijo o Logos). Esta interacción entre la ira divina y el amor divino (que es identificada con el Espíritu Santo) genera la dinámica para la manifestación y procesión del universo. Sin esta oposición o conflicto, dice Böhme en La Vía de Cristo, “el dios oculto permanecería desconocido a la vida natural”. Böhme introduciría un cuarto elemento a su visión trinitaria, Sophia, la sabiduría de Dios, que es tanto el espejo de la divinidad en el mundo, como la matriz divina del mundo en la cual el hombre se deifica. No será difícil ver al lector cómo lo anterior prefigura notablemente algunas de las ideas claves de Hegel o la alquimia psicológica de Jung o incluso también del inconstante pero genial Schelling (al menos alguna de sus versiones). Y tendría otro destacado avatar, de una manera completamente inmanente, en la filosofía procesal de Whitehead, que ha dado luz incluso a una teología procesal. Como escribió en Proceso y realidad: “Dios es completado por el individuo, en fluidas satisfacciones de hechos finitos, y las ocasiones temporales son completadas por la unión eterna con sus seres transformados, purgados hacia la conformidad con el orden eterno que es la ‘sabiduría’ absoluta final”. Aquí ya tenemos algo más que una sinergia entre Dios y la creación, pues se puede leer que es la misma creación la que es, paradójicamente, la creadora de Dios en tanto su naturaleza última como divinidad. Y así el panteísmo o panspsiquismo de Whitehead puede fácilmente devenir en un ateísmo, como algunos también han leído subversivamente a Hegel (por ejemplo Feuerbach).

Una última consideración merecería hacerse sobre la postura del budismo. Es famosa la negativa del Buda a responder a las grandes preguntas metafísicas -para no desviarse de aspectos prácticos de la vida espiritual- y además se suele notar que el budismo es una religión no teísta. Dicho eso, esta noción de que la divinidad se hace consciente de sí misma en el proceso del mundo, no es difícil de incrustar dentro de ciertas escuelas budistas, especialmente si se cambia el término “Dios” por “mente” o “conciencia”. Pues es indudable que en el budismo, al menos a partir del mahayana, existe un principio mental eterno, el cual al confundirse sobre su propia naturaleza genera el samsara y el cual al reconocer su naturaleza, lo que en gran medida significa notar que todos los fenómenos están vacíos o existen solamente en relación a la propia mente, entonces despierta al nirvana, que no existe realmente separado del samsara, no es otra dimensión de realidad, sino esta misma realidad reconocida por lo que realmente es. Samsara: ignorancia; nirvana: sabiduría Ahora bien, este mismo proceso puede describirse como un primero caer en la inconsciencia (o ignorancia) y luego un cobrar conciencia (sabiduría, budeidad).

Es conocido el relato budista que habla, de manera similar a la historia gnóstica de la perla, de un príncipe heredero que viaja a otro reino y olvida que es un príncipe, que su condición es la de un monarca. Esta es la alegoría del drama que todos vivimos: hemos olvidado quiénes somos realmente, nuestra identidad o ego humano es el resultado de un lapsus (que se repite y reafirma en cada percepción). Recordar enteramente quiénes somos es despertar a la budeidad que es nuestra naturaleza esencial inalienable, sólo temporalmente oscurecida. El traductor de textos tibetanos Herbert Günther sugiere que la filosofía del dzogchen (el más alto vehículo del budismo tibetano), en su descripción de la caída o desvío hacia el samsara y su posterior despertar a la budeidad o iluminación, puede leerse como una “totalidad perdida y una totalidad recobrada”, es decir, el Todo, que es pura conciencia sin contenido (en esencia apofática), se confunde y se divide, creando un mundo dual de sujetos y objetos, para luego encontrarse y alcanzar un misterioso conocimiento no-dual, en el que siguen existiendo los fenómenos, pero éstos son experimentados holísticamente, con una intensidad extática que es la propia inteligencia del universo excitándose para conocerse a sí misma.

El maestro zen Hakuin Ekaku escribió en un famoso poema: “De la misma manera que sin agua no hay hielo, sin los seres no hay Buda”. Es decir, Buda sólo existe en respuesta a este proceso de caer en la ignorancia y entrar en el samsara para despertar a los seres que sufren y por lo tanto se podría leer que en el budismo también el universo es la forma en la que la mente prístina (cuyas cualidades son ciertamente similares a lo que llamamos “divino”) se hace consciente de sí misma, y este hacerse consciente de su propia naturaleza (que es, al final, supraconsciente) es el drama de la existencia, un drama que, sin embargo, no es entendido como una tragedia o un proceso dialéctico que se desdobla en la historia, sino más bien como un espectáculo mágico, como una benigna y hermosa ilusión, como lo es un arcoíris, por ejemplo, y el mismo cosmos es visto como un campo búdico, el adorno de la mente de sabiduría. A diferencia de lo que piensan Hegel y Jung,

el despertar a esta conciencia iluminada divina -en el vajrayana y en el dzogchen– no es algo que requiera de un “proceso”, de una evolución personal o colectiva, ni de una síntesis o conjunción de opuestos; es algo que es reconocido en el instante, en la eternidad del aquí y el ahora, que ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo siempre.

Pues todo conflicto es esencialmente ilusorio, aunque quizá paradójicamente, sin eso que percibimos falsamente como un conflicto -el samsara o la caída en la ignorancia- no habría budas, no habría esta integración de la conciencia del todo en la parte, en la que la gota descubre que es el océano, pero sin dejar de ser la gota -lo cual es lo más maravilloso, pues de otra forma sólo tendríamos una inefable fusión acosmista con el absoluto (Brahman), como parece ocurrir en el vedanta no-dual de Shankara-, y no la conformación de un universo como un mandala o un palacio de luz. Guenther comenta y traduce al bodhisattva tibetano Longchenpa, que visualiza el estado de iluminación del cosmos como un palacio de dicha eterna que es la majestuosidad misma de un rey o buda (que no es una persona sino un proceso), a veces llamado Kuntuzangpo: “La vida mental, encarnada en nosotros como seres humanos se esparce a través del universo. ¿No es esto algo digno de celebrarse?”

Dentro del castillo decorado con el despliegue de la riqueza espontánea (del Ser),

yace sentado en su trono el rey Cognitividad prístina autoexistente;

y mientras tanto todas las ondulaciones creativas de su cognitividad prístina (asumiendo)

la semblanza de un (continuo) ir y venir, se han convertido

en los ministros (del Rey) administrando sus dominios,

el rey, junto a su noble reina Disposición a la cognitividad prístina autosuficiente,

y sus hijos y sus sirvientes, autoemergentes concesionarios del sentido [los sentidos perceptuales],

yacen inmersos en el movimiento extático del deleite último, brillando en su propia luz,

sin división alguna.

(The Matrix of Mystery, 120)

* * *

Más allá de toda esta discusión especulativa, debo mencionar que este es uno de los más abstrusos senderos de exploración metafísica y no es fácil obtener una respuesta definitiva, por lo cual dejaré un poco abierta la cuestión. Lo que sí me parece cierto es que el sentido y propósito del mundo y de la existencia humana es hacerse consciente de la divinidad (nosotros hacernos consciente de ella), pero esto no necesariamente es lo mismo a decir que la divinidad se hace consciente en el mundo y en el ser humano, pues se puede argumentar que la divinidad es consciente eternamente, es decir, es conocimiento absoluto, omnisciencia. El Ser, según notó Parménides, es en esencia inteligible; esto no es que el Ser puede ser entendido o conocido, el Ser es inteligencia o conocimiento, sin que haya separación entre su esencia y su existencia. Dicho eso, es cierto que tener una divinidad consciente, como entendemos generalmente la conciencia (experiencia subjetiva de un mundo objetivo), difícilmente parece algo sostenible metafísicamente (por eso Parménides intentó negar lógicamente la existencia del cambio y con ello del mundo objetivo, pues sólo existía el Uno). Por otro lado, algunas tradiciones encontraron una variedad de términos, algunos muchos más sutiles que nuestra muy limitada palabra “conciencia”, para describir una pura cognitividad no-dual (por ejemploturiya, el misterioso “cuarto estado” o el rigpa de los tibetanos, por citar sólo dos términos), que acaso permitiría que el absoluto fuera, desde siempre, pura conciencia de sí (como también lo era el dios de Aristóteles), aunque ciertamente no conciencia de algo más, pero que, además, pudiéramos misteriosamente acceder y actualizar esa “conciencia” individualmente. Asimismo, un Dios que toma una decisión de crear el mundo como nosotros decidimos veleidosamente comprar un cereal en el supermercado o ver una película parece un tanto ridículo y antropomórficamente reduccionista. Este deseo o voluntad de crear el mundo difícilmente se puede describir como una decisión consciente, debe de ser más bien, como lo describe un teólogo como Serguéi Bulgákov, la coincidencia o unidad de la libertad y la necesidad en Dios (algo a lo cual quizá algunos artistas logran acercarse cuando crean dejando que se manifieste la mente inconsciente o en una ráfaga de espontaneidad pura que hace pensar en la manía divina descrita por Platón). Debe de ser la esencia de la divinidad crear -y en el mismo instante que crea (que es la eternidad) conoce su creación-, la manifestación de su propia eternidad sobreabundante, esa plenitud que describe el Isha Upanishad: “De la Plenitud viene la plenitud. Si la plenitud es tomada de la Plenitud, la Plenitud permanece”. O esa autoebullición efervescente (bullitio) en la que consiste la vida de la deidad, según Eckhart, y que nos recuerda el tapas del himno védico, el ardor divino que engendra a la mente y el fuego de la ira divina del dios de Böhme. Esto no tiene que suponer un conflicto endémico en la divinidad, una conflagración original o un proceso a través del cual se completa o se realiza. Puede ser entendido como un regalo, pura gratuidad, un exceso de bondad, de luminosidad creativa, que no busca necesariamente completarse sino simplemente celebrarse. Yo era un tesoro oculto que quería ser conocido. Quizá sólo sea el lenguaje el que nos hace suponer que el “querer” y el “conocer” son dos cosas temporal y espacialmente separadas. Si la divinidad es omnipotente, desear o pensar es ser. El “tesoro” es perfecto en sí mismo, como el oro, no necesita ser completado ni transfigurado y sin embargo puede ser disfrutado, ya que es también infinito, en una comunión. El ser (Sat) que es conciencia absoluta (Chit) tiene por esencia también el deleite (Ananda), el despliegue de su gloria. Quizá el universo entero no sea más que la exuberancia de un pavo real en su danza iridiscente, divina seducción, exceso erótico. Pero como dice el mismo himno de la creación del Rig Veda:

¿Esta creación de dónde surgió?

Quizás fue producida o quizás no.

El que la vigila desde el cielo más alto,

él sólo lo sabe. O quizás no lo sabe.

La mejor respuesta al misterio es el asombro, la curiosidad filosófica, el thaumazein de los griegos y la mejor respuesta a lo sublime, a la inmensa belleza del cosmos, es la devoción y la alabanza. En este sentido, y haciendo una concesión a Böhme, Hegel y Jung, y a los mismos alquimistas con sus fabulosas operaciones teúrgicas y teratológicas, me ha parecido adecuado concluir con un poema a ese fantástico “Dios inconsciente” o a esa divinidad que se conoce y glorifica en el mundo, que hace lúcido su sueño: el universo.

Canto a un Dios inconsciente

Soy la hoja que separa la noche del día,

el abismo en el que el dios se arroja,

el altar de su inmolación,

la materia en la que se extravía

y la chispa de su redención.

Soy la oscura tierra saturnal,

la rosa profunda,

la boca virginal,

la abeja que fecunda…

Soy el Viejo Tiempo

y el Niño que juega en el mar,

con las piedras y el viento.

Soy el espíritu que sopla

por donde quiere

y la grieta

por donde la luz hiere.

Soy la boda del cielo y la tierra

y el rocío que la sella.

Soy la lengua de fuego y agua

el beso de la mujer quemada por el Sol,

el bautizo del hombre que llega

con la espada del juicio y del amor.

Soy la cabeza cortada del cuervo,

el calabozo de las bestias

el león del abismo protervo

y todas las batallas siniestras…

Hasta que el diluvio llega a su final

y se asoma la cola del pavo real.

Soy el Behemoth que va por la montaña,

el Leviathan que aletea en la hondonada

y hasta esa tosca y satánica bestia

que al final deberá ser asimilada

en la síntesis del espíritu universal.

Soy el hombre que despierta,

bajo un árbol al amanecer

viendo a los ojos a la diosa de la belleza,

su estrella infinita,

después de vencer a la Muerte

y su legión demoníaca,

espectros de la mente.

Soy la serpiente que sube por el tronco

y enhiesta es un ave celeste.

Soy la manzana dorada

que crece en la isla bienaventurada,

los frutos de la hercúlea labor,

la inmortalidad y su licor.

Soy el héroe que mata al dragón

y la ninfa que ávida se entrega al ganador.

Soy la mujer que baila con la cabeza del profeta.

la que derrama la copa intoxicada

por la luna, el vino y la sangre.

Soy el hombre que penetra la tierra,

que muere como la semilla de trigo

y renace en el fruto del vientre.

Soy ella que lleva el velo y cuida el fuego,

la mujer cuyo fruto es el sol,

la que duerme con el corazón despierto,

la esposa del Cordero.

Soy la centella que se aleja de un fuego eterno,

que se separa para que Dios experimente

su propia creación como un sueño

hasta volverse consciente.

Twitter del autor: @alepholo

https://pijamasurf.com/2019/02/es_el_universo_el_proceso_en_el_que_la_divinidad_se_hace_consciente_de_si_misma_a_traves_del_ser_humano/