Estamos acostumbrados a regirnos por determinados sistemas de creencias, sistemas que vamos tejiendo desde nuestra más tierna infancia, influenciados por padres, educadores, compañeros de vida, televisores y otros invitados. Considero un buen ejercicio revisar esas creencias cada vez que choco con ellas. Porque ¿qué sucedería si todo lo que hemos considerado como una verdad inamovible durante cientos de años de repente descubriéramos que es falso? Esto ocurrió con los descubrimientos de la «nueva» física. De repente, el espacio y el tiempo dejaron de ser algo fijo e independiente; perdimos la dualidad entre bueno y malo, luz y oscuridad, masculino y femenino, vacío y lleno, para darnos cuenta de que formamos parte de un todo indivisible, interrelacionado, dinámico, donde la creación de las partículas puede tener lugar desde la aparente nada, donde en realidad no existen partículas sino patrones de conexión, donde incluso las fuerzas son intercambios de partículas. En este nuevo mundo que descubrimos, luz más luz puede también dar como resultado oscuridad; es un mundo basado en la unidad, en el movimiento a velocidades increíbles para nuestra mente y, a la vez, en el equilibrio perfecto y en la conexión instantánea entre todos y entre todo; un mundo en que el observador y lo observado son inseparables. Vivimos en un universo holográfico interconectado en el que cada pequeña actuación, cada pensamiento, cada emoción son registrados y afectan al resto del universo.

Es cierto que nos resulta más fácil quedarnos con nuestra idea determinista de que las cosas no dependen de nosotros, de que hay un orden externo que dio ese «impulso» al universo y de que existen unas leyes rígidas que implemente son así. De esa manera siempre tenemos la excusa de esponsabilizar a los demás, a la naturaleza, a la configuración de las estrellas, a lo de fuera, de lo que ocurre en nuestras vidas.

Más difícil es aceptar que yo no soy yo, sino únicamente un cruce de

caminos entre informaciones del universo, y que por tanto mi presunta identidad individual o mi separación del resto de la humanidad (o del universo) es tan solo una falacia de mi propia mente, una manera de sobrevivir en un día a día que poco tiene que ver con mi verdadera realidad.

Es difícil aceptar esto porque, si lo hago, tengo que aceptar también que nada está escrito ni determinado, que todo son patrones de probabilidad de sucesos, de interacciones, de relaciones, que me permiten elegir diferentes opciones en mi vida, las cuales tienen también consecuencias en el universo entero y a la vez están condicionadas por lo que ocurre fuera (si es que realmente existe «fuera»).

Muchas voces proclaman ahora que todos creamos nuestra propia realidad, que todos estamos a cada instante viviendo lo que hemos creado… A veces me asusto al ver qué realidades tan raras he creado para mí misma en determinados momentos. Confieso que tengo todavía arraigado en mí un patrón de culpa, de tal manera que cada vez que me ocurre algo que juzgo como desagradable pienso. «¿Qué he hecho mal?», y confieso también que eso no me ayuda. Así que tal vez sí creo mi realidad, pero prefiero decir que entre todos creamos realidades que tienen consecuencias para todos.

Otras voces dicen que eso es pura mentira, que es un autoengaño, o un engaño colectivo. Hay que estar también atentos. El autoengaño es algo en lo que caemos muy habitualmente. La pregunta que me permite «escapar de la línea» es: ¿y si fuese así? ¿Cómo cambiaría mi percepción de mí misma, en primer lugar, y después de los demás, del mundo, de todo?

Aunque solo sea como ejercicio, tal vez merece la pena salirse por un momento de la «cajita» mental en la que nos tienen encerrados nuestras creencias y asomarnos a ese nuevo mundo de posibilidades.

La mente no ve las cosas como son en realidad –basta cualquiera de las paradojas o ilusiones ópticas para darnos cuenta de ello–; nos da una visión parcial de la realidad, que no siempre es exacta ni correcta. Cuando a la mente le quitamos las referencias, lo que le han dicho que tiene que ser, yodos los conocimientos previos que dicen que «esto es así», nos damos cuenta de que no es cierto. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos hemos preguntado: «¿Eso ha estado ahí siempre?»? Hemos aprendido cosas que nos hacen creer que la vida es de una determinada manera. Y tal vez la vida no siempre es de esa determinada manera. Permitámonos pensar que tal vez las cosas son diferentes de como nos las han enseñado, incluso de como las vemos. No tenemos que creernos todo lo que vemos ni todo lo que nos dicen, ni siquiera todo lo que pensamos; no tiene por qué ser cierto. Los sistemas de creencias son, a mi entender, la principal fuente de sufrimiento.

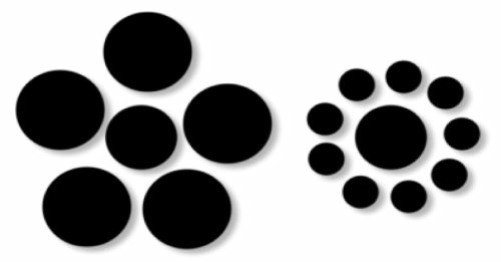

Solo para hacer un breve ejercicio, miremos esta imagen.

Nuestra mente se empeña en juzgar: bueno/malo, grande/pequeño, arriba/abajo. Y en muchas ocasiones lo hace con una gran seguridad: el círculo central de la derecha es más grande (¡pero mucho más grande!) que el círculo central de la izquierda. Pero miremos bien: ¿lo es? Es muy importante desaprender, dejarlo todo en el cajón de las cosas por confirmar. No creas ni siquiera todo lo que piensas, porque como decía Einstein: «Pensamos menos de lo que creemos y somos pensados más de lo que imaginamos». La mente clasifica; el corazón integra. La mente juzga; el corazón ama. La mayoría de las veces la clave no está en añadir nada nuevo (ni más conocimientos ni más técnicas) sino en quitar lo que sobra, en eliminar las capas de óxido para que asome la belleza, o, como decía Miguel Ángel, en retirar el mármol que sobra hasta que aparezca la escultura, perfecta en sí misma.